BAZAINE, arbres et plaine

Ce texte date de l’hiver 97. Il s’agit de notes sur le texte de Jean Bazaine « L’exercice de la peinture » (paru au Seuil en 1973, réédité dans le recueil Le temps de la peinture chez Aubier en 1990 et chez Flammarion en 2002). Elles n’ont pas été remanié pour deux raisons : le manque de temps et la volonté de les laisser dans l’état où elles furent soumises à la lecture vigilante de Bazaine lui-même. Nous l’avions rencontré au printemps 97, par l’intermédiaire de son galeriste, et il avait approuvé le texte. Le voici in extenso :

Tout commence avec la première touche de pinceau sur la toile. « Ce désert, le premier pas, la première « touche » l’envahit tout entier, bord à bord : un espace se crée, le blanc devient lumière, la toile commence d’exister. Cette première semence vient de nous, elle est nous, ce sera sans doute notre seul acte entièrement libre. » (p. 146, édition Aubier) C’est là qu’est décrite l’amorce du processus alchimique de création : la première touche n’est pas le début d’un déploiement unilatéral de l’œuvre. « La toile commence d’exister » mais n’existe encore nulle part. Rien dans la conscience de l’artiste ne se rapproche encore de ce qui va venir à l’existence. La première touche n’est pas comme la tête du bébé qui pointe au début de l’accouchement. Elle est un fragment qui apparaît alors que rien n’existe ni de l’organe qu’il sera plus tard ni du reste corporel de l’œuvre à venir. Le processus ne consiste donc pas à faire venir au monde quelque chose qui existe. On ne fait pas surgir la vie dans l’instant, on la crée dans la durée. C’est pourquoi ce qui suscite la seconde touche n’est pas ce qui est à l’origine de la première mais la résistance de la matière qu’a fait apparaître le premier pas. De là un paradoxe qu’il faut mettre au jour : dans les premiers instants de la création l’œuvre existe sans exister.

« Un deuxième pas, une deuxième touche : un autre espace, une autre lumière apparaissent. Sans doute l’avions-nous voulu, mais déjà la toile existait, et, sans que nous en soyons avertis, elle commençait de nous mener. » L’œuvre existe dés la première touche en tant que cette dernière fait apparaître face à l’inspiration une épaisseur du « faire », une apparence partielle qui dans sa matérialité et son inachèvement intrinsèque suscite la touche suivante. Mais ce qui est provoqué c’est le processus qui, à terme, doit justement amener l’œuvre à l’existence. L’être de cette dernière encadre donc d’une certaine façon sa genèse. En amont il guide la main de l’artiste, en aval il se déploie comme la vie d’une œuvre devenue un être autonome. Par conséquent, à la première touche, l’œuvre peut tout aussi bien être dite inexistante. Car les touches à venir sont proprement imprévisibles par l’artiste. Le déploiement à venir, l’achèvement qui seul donnera la vie, n’est encore qu’un point invisible à l’horizon. Sur cette ambiguïté, on notera l’expression de Bazaine : « nous nous efforçons d’amener à la lumière ce grand corps incertain qui, à son tour, nous appelle à l’existence. » S’il s’agit d’amener à la lumière un grand corps c’est bien qu’il existe depuis le début et pourtant, s’il s’agit d’un corps incertain c’est bien que son existence n’est pas donnée d’avance. Bazaine le dit à sa façon : « L’idée que l’art exprime semble nous lier inexorablement à une expérience vécue, à des souvenirs passés, et à eux seuls, alors que nous sommes plus fortement travaillés par un futur, qu’à l’avance nous pétrissons, sans le connaître, qui à son tour nous pétrit sourdement. » (p.162)

Bien sûr, passé et futur encadrent ici bien plus que la simple genèse de la toile. C’est la conscience de l’artiste, son moi qui se donne comme écartelé entre un héritage et une œuvre future. Mais c’est justement dans cette temporalité particulière que se joue la genèse de la toile. La note renvoyant à Paule Valéry en est la preuve lumineuse. À propos d’un sculpteur : « Il a frappé des milliers de coups rebondissants, lents interrogateurs de la forme future. » En clair : il a créé ce qui le créait. C’est cette tension interne qui ne fait que croître à mesure que la création avance : « Plus le tableau existe, plus il résiste. » Le déjà-là du tableau qui guide la main du peintre fait surgir, à mesure que la création avance, un bientôt-là auquel il s’identifie à terme. L’achèvement ne sera que l’affirmation de la vie de l’œuvre, c’est-à-dire de l’autonomie de la créature créée par l’alchimiste. En ce sens on peut, peut-être, dire que l’accession de l’œuvre à la vie correspond au moment où le déjà-là de l’œuvre rejoint le bientôt-là pour s’y fondre. La résorption des deux forces temporelles en une indifférenciation fondamentale correspond au moment où l’œuvre accède à une temporalité propre, c’est-à-dire justement : à la vie.

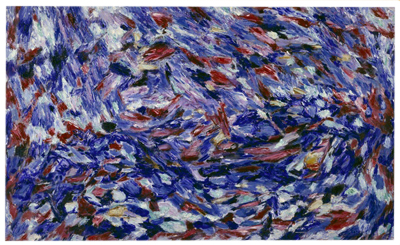

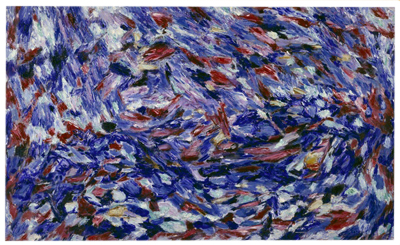

La terre et le ciel, de Bazaine, 1950

Une fois l’œuvre achevée se révèle dans toute son ambiguïté le mystère de sa naissance, jusque-là dissimulé par les illusions de l’artiste. Il a cru à un jet unilatéral pouvant produire la vie à lui seul. Mais quelque chose à demi existant s’est mis à le guider avant même d’être au monde. L’artiste a cru travailler dans un temps linéaire alors qu’il était pris depuis le début dans l’écheveau complexe du passé et de l’avenir. Son temps ne coule pas comme le fleuve d’Héraclite, il bouillonne à l’endroit où le jaillissement du futur se heurte à l’océan du passé. C’est pourquoi Bazaine peut écrire : « L’œuvre suit sa route, et il nous faut bien la suivre, elle n’a que faire des projets de ce conducteur trop lucide » (p. 163). C’est que le temps de la peinture autorise les êtres du futur à influencer les actes des condamnés au présent. Si, comme le dit la citation de Montaigne (p. 163) : « La main se porte souvent où nous ne l’envoyons pas », c’est que ce « nous », sujet au présent, est suppléé par un « elle », sujet au futur, qui est l’œuvre à venir. C’est pourquoi la délivrance n’est peut-être pas celle que l’on croit. « L’épiphanie est à plus ou moins court terme, mais l’apparition fulgurante du réel, c’est délivrée de la durée, délivrée des apparences, qu’elle se révèle. Il n’y a ni commencement ni fin dans la vie du tableau, ni avant ni après, le temps de la peinture n’est pas celui de l’homme, son espace n’est pas celui que peuvent compter ses pas. » On pourrait croire que cette négation radicale de la durée est un refus de ce que l’on a dit jusque là de la temporalité de la création. Mais la seule chose qui soit rejetée ici, et qui doit absolument être rejetée, c’est la représentation d’un temps linéaire, la structure d’une durée sclérosée par la succession infinie et continue d’instants selon un même sens et une même direction. L’artiste et l’œuvre sont hors du fleuve de la durée. Mais ils vivent, et leur vie se définit comme le fait Bergson : par une durée non-linéaire, par un bouillonnement sans fin, organique.

Hommage à Turner, 1978

Se pose alors l’épineux problème de l’achèvement de la toile. Comment l’œuvre parvient-elle à un degré d’achèvement si l’activité de l’artiste se déploie dans une temporalité où aucun terme n’est possible ?

Cette structure d’inachèvement essentiel pousse l’œuvre vers la vie tout en l’éloignant sans cesse d’un avènement définitif. La toile, même achevée, n’est qu’un pont vers une nouvelle immersion de l’artiste dans la temporalité de la création. En ce sens, l’œuvre, comme totalité des œuvres produites en une vie, est par définition inachevée.

« La réussite d’une œuvre supposerait on ne sait quel but définitivement atteint, un lieu d’arrivée. Il n’est pas d’arrivée dans la quête intérieure, pas d’autre but que cette quête elle-même. Ce n’est pas cela dit le Zen, c’est vers cela. Le peintre le pressent confusément, qui ne recherche pas l’apaisement d’une évidence à peine entrevue, jamais atteinte, Dieu merci, mais que seule mène une « insatisfaction obstinée », l’impatience des limites. Haine des toiles victorieuses : les vainqueurs ont toujours tort. Seul le sentiment constant de l’échec, force positive, élan jamais épuisé, éloigne à tout jamais le terme de l’aventure, à travers une remise en question incessante, poursuivie tout au long de la vie d’une toile, poursuivie d’une toile à l’autre – la même – au cours d’une existence de peintre. » (p. 168)

Si les toiles se succèdent c’est bien que chacune d’entre elles présente une part d’échec qui pousse le peintre à poursuivre. En cela elle est bien inachevée. Mais cet inachèvement est plus celui du peintre, celui du projet de l’artiste, que celui de la toile elle-même. De sorte qu’elle porte la charge d’un échec qui n’est pas le sien et qui ne la grève pas d’une existence de mort-vivant. Elle vit bel et bien d’une vie propre et, en ce sens elle est bien achevée. Mais son achèvement n’est pas celui du projet de l’artiste. Il n’est pas celui qu’a voulu l’inspiration mais celui que l’œuvre elle-même a déterminé dans la temporalité de sa propre création, c’est-à-dire dans une dialectique de l’inspiration et du « faire ».

C’est pourquoi l’achèvement de la toile n’est pas le surgissement naturel, spontané et maîtrisé de ce qu’a voulu l’artiste. C’est aussi pourquoi son génie se trouve, au moins en partie, dans sa capacité à reconnaître l’achèvement d’une toile comme celui que désire cette dernière, qui lui convient conformément à une nécessité intrinsèque, signe de son avènement ultime à la vie.

En acceptant de reconnaître l’achèvement de la toile comme quelque chose qui lui échappe (et qu’il est pourtant seul à voir) l’artiste reconnaît que l’inachèvement de son projet est précisément ce qui laisse la place à un achèvement de l’œuvre par elle-même.

Là encore les notes de Bazaine sont éclairantes. Note 12 : « Il y a le moment, bien connu des peintres, où les toiles se font toutes seules : laissées de côté, inachevées à nos yeux, il arrive que nous les trouvions finies. Ce n’est pas la toile qui a travaillé, c’est notre regard qui s’est dépouillé de toutes les écailles d’idées qui l’aveuglaient. »

C’est lorsque sa vue n’est plus troublée par son projet que l’artiste voit l’œuvre telle qu’elle est, telle qu’elle vit en sa durée propre. Il ne reconnait l’achèvement de la toile qu’en préférant ultimement une réceptivité totale au jaillissement créateur. C’est ce retournement qui permet d’éclairer à la fois une partie du mystère de la vie du tableau et la dichotomie essentielle entre l’achèvement de la toile et l’inachèvement du projet.

Ainsi l’œuvre vit d’un souffle qui se révèle à l’artiste comme là devant lui. Elle n’est pas tant révélation faite au monde par l’artiste qu’apparition à ce dernier d’un être qui existe par lui-même. C’est d’ailleurs peut-être en partie cette autonomie qui explique l’inachèvement essentiel du projet artistique. Parce que l’œuvre est achevée, parce que l’artiste sait ne plus avoir à y toucher il prend conscience d’autant plus douloureusement du chemin qu’il lui reste à parcourir. Il y a là comme une sorte de suave mari magno inversé. L’œuvre achevée est sur la grève, sereine, vivant d’une existence qui interroge sans jamais s’interroger, elle regarde le peintre embarqué sur une barque de projets livrés au mauvais temps.

« À quel moment, dès lors, une œuvre nous semble-t-elle finie ? Quand l’abandonnons-nous à elle-même ? Ce n’est pas lorsqu’elle s’offre à nous comme un système clos, une mécanique bien fermée, indéréglable – une fin. C’est, bien au contraire, lorsque, soudain, elle nous apparaît comme un commencement. Une naissance, un nouvel espoir de vie. Un reflet originel, porteur de l’énergie première, un écho de la naissance du monde. Elle naît à sa propre vie, qui pourra – dans les meilleurs des cas – se poursuivre indéfiniment, renaissante à travers les hommes et les siècles, ignorant l’usure de l’âge, la vieillesse. Jeux de glace à l’infini, elle s’enrichira de tous les regards des générations à venir. Il n’y a pas d’œuvres anciennes ou modernes : il y a la peinture vivante de tous les temps, qui est tout entière au présent. » (p. 175)

Entre le refus de la toile comme « système clos » et sa définition comme « commencement » se trouve la place pour une vie complètement autonome. L’œuvre naît à sa propre vie en étant pour le peintre une simple étape, une tension vers la suite de son œuvre. Par la négation de l’œuvre comme « mécanique fermée » et sa définition comme « porteuse d’énergie première » Bazaine circonscrit l’espace vital d’un être qui entre dans l’existence parmi les hommes sur un mode très particulier. Il articule ainsi l’achèvement et l’inachèvement, les mêle en un « embryon incertain ». L’expression est importante car elle montre bien l’œuvre à la fois vivante et inachevée. Elle a simplement l’inconvénient de laisser croire à un inachèvement formel constitutif de l’œuvre alors que c’est au contraire face à son achèvement que l’artiste comprend l’inachèvement de son projet. L’œuvre porte, dans son unicité et par son autonomie, l’infinitude de l’impulsion qui engagea le processus de sa genèse. Elle révèle donc ultimement l’inspiration dont elle a surgi comme un manque essentiel, un défaut provocateur qui condense en un jaillissement intentionnel, en un pôle de pure suggestivité, tout ce que l’artiste voit dans l’au-delà qu’il veut atteindre. En ce sens on peut dire que l’œuvre d’art est l’incarnation d’une transcendance, c’es-à-dire la manifestation d’une médiateté irréductible, bref, d’un échec.

Reste que nous ignorons encore exactement ce qu’est cet au-delà et en quoi il se tient à distance de l’artiste. La prudence enjoint donc ici de n’accepter le terme de transcendance qu’avec le risque d’avoir à en changer ou, au mieux, d’y apporter détails et précisions.

« Un tableau n’a rien à signifier, il est. Et c’est sa totale gratuité qui lui garde, à travers les âges, sa force révolutionnaire intacte. » (p. 134)

Si la toile est autonome, si elle vit sa vie d’œuvre d’art c’est pour une raison bien simple : elle a sa liberté propre, ce quelque chose incompréhensible qui lui confère un véritable en-soi. Bref, c’est qu’elle est gratuite, qu’elle ne doit rien à personne.

« Rayonnante, inaltérable solitude du tableau, qui en requiert impérieusement une autre, celle du spectateur : la peinture met deux êtres face à, face et seuls. »

Cette « gratuité » reste cependant à expliquer. Que la toile n’ait aucune utilité propre, que sa raison d’être ne consiste à véhiculer aucun message, aucune critique, aucun discours voilà qui ne peut être compris sans une réflexion préalable sur le rapport qui l’unit aux intentions de l’artiste. Le silence du tableau est-il l’œuvre pleine et entière de l’artiste ou bien n’est-il que la manifestation de l’autonomie conquise par la toile ?

À propos du tableau (p. 88) : « Débouchant sur l’illimité, il ne connaît d’autres limites que celles que le peintre bien à contrecœur lui assigne. Il n’a de comptes à rendre à personne, sauf à celui-ci – qui à son tour lui reproche sa lenteur, son incompréhension -, et ce perpétuel règlement de comptes entre l’un et l’autre ne va pas sans orages. Orages longuement désirés et entretenus et qui poussent l’œuvre en avant. »

La question est de savoir quels comptes sont ici à rendre. L’artiste ne saurait reprocher son être à l’œuvre. Non seulement parce qu’il en est l’auteur, mais aussi et surtout parce que l’œuvre achevée vit désormais une existence indépendante. Répétons-le : elle ne doit plus rien à personne. Il n’est donc plus possible à l’artiste de demander des comptes sur autre chose que son propre projet, c’est-à-dire sur ce « qu’il assigne à contrecœur. »

On voit ici comment la tension entre l’achèvement du tableau et l’inachèvement du projet artistique entraînent un véritable « règlement de comptes » en se projetant dans l’opposition de l’artiste à ses œuvres achevées. Il faut en mesurer toute la portée. Si l’artiste demande des comptes à ses toiles c’est qu’il ne parvient jamais à faire complètement abstraction de son projet. L’attitude contemplative qui parachève le processus de création ne résorbe jamais totalement le jaillissement initial qui provoqua l’échec. L’artiste ne peut donc s’empêcher de rêver à sa réussite. C’est là ce qui suscite à la fois une nouvelle genèse et un regard critique de l’artiste, peut-être même désabusé, sur ses créatures.

D’un coté, il va donc regretter de soumettre ses œuvres au cadre délimité du projet. C’est tout le sens de « l’assignation à contrecœur ». En cela l’artiste est parfaitement conscient que le surgissement de la vie se fera contre le projet. Mais d’un autre coté il ne peut s’empêcher de donner à ce dernier une valeur positive, de le considérer comme la seule fin de son travail, comme le terme authentiquement visé de son œuvre.

Composition, 1973

La création artistique nous confronte donc à un paradoxe : la visée authentique de la création ne constitue pas adéquatement sa réalisation concrète. Si la raison de l’échec a été donnée, il reste maintenant à rendre compte de ce qui est malgré tout amené à la vie. Or le surgissement de la vie correspond dans le texte à une apparition bien particulière. Quand l’œuvre commence à imposer son propre achèvement elle donne une « tonalité ». « Quand vient le son juste (…) nous ne le reconnaissons pas » (p. 170). Le recours au champ métaphorique du son est significatif. Le son, le rythme nous sont donnés de façon très particulière. Contrairement à l’image ou à la sensation tactile, le son n’est pas immédiatement placé à distance, devant nous dans l’espace. Il entre en nous, avec le goût il est la sensation la plus immanente qui soit. Placer la recherche d’un son au terme du processus de création, puis ensuite celle d’un rythme, d’une sensation purement organique, c’est faire vivre la toile d’une vie qui est et se donne à percevoir comme immanence radicale. On retrouve alors ce que l’analyse de la temporalité nous avait laissé entrevoir : la dimension proprement organique de l’œuvre d’art. La page 199 en apporte une confirmation explicite et éclaire ainsi tout notre cheminement :

« Rembrandt, Goya, Bonnard, qu’y a-t-il derrière leur regard halluciné de vieillards possédés du monde, leur regard d’aveugle ? Que voient-ils, ces voyants ? Bien au-delà de la vue, c’est à la respiration, aux battements du cœur que s’accorde le tableau. Et plus encore, à un souffle, à une pulsation qui viennent d’ailleurs : le rythme, dans une toile, c’est l’accord de ces deux souffles. On dit d’une toile qu’elle chante, c’est le seul mot qui lui convienne. Comme le chant elle est liée à notre plus mystérieuse nuit organique, elle est le souffle d’avant la parole. »

Tout commence par un paradoxe : voir plus loin que la vue relève d’une saisie de l’immanence la plus radicale. En voyant plus loin que les autres, en allant chercher au-delà de l’objet vu l’artiste n’explore pas l’infini qui se cache derrière l’horizon. Son Au-delà est un En-deçà radical et pur, organique. L’invisibilité dévoilée par l’œuvre n’est pas celle d’un infini éloignement mais au contraire d’une proximité immédiate. Si immédiate d’ailleurs qu’elle en est par là-même directement imperceptible.

Les précautions prises plus haut quant à la transcendance de l’œuvre prennent ici tout leur sens. La médiateté irréductible est en fait la plus pure immédiateté qui soit. L’affectivité du « voyant » est une transcendance par excès de proximité à soi.

L’échec constitutif du projet de l’artiste semble donc être tout entier dans l’obscurité d’un rapport à soi-même. « La respiration » et « les battements de cœur » sont des images qui permettent de comprendre le paradoxe de cette conversion de la transcendance irréductible en immanence pure. Mais, trop faciles à éprouver, elles ne permettent pas de comprendre où se situe l’échec.

Il faut donc remonter à une immanence encore plus stricte, à une proximité à soi qui ne laisse pas de place à la moindre ek-stase, au moindre positionnement d’un objet perceptible face à la conscience. Or « la respiration » et « les battements de cœur » restent des objets de conscience possibles. Ils laissent un interstice entre la conscience et ce qu’elle vise. Partant, ils se distinguent de toute immanence véritable.

C’est pourquoi un ultime effort est requis pour accéder à la source de l’échec. C’est cette exigence qui pousse Bazaine à redoubler ses images. Le terme de la remontée sans fin vers soi qu’entreprend l’artiste ne s’épuise pas dans de simples sensations corporelles. Si, « bien au delà de la vue », « la respiration » et les « battements de cœur » nous dévoilent le paradoxe de la transcendance, c’est donc « plus encore à un souffle, à une pulsation qui viennent d’ailleurs » que l’on doit remonter pour saisir la nature exacte de l’En-deçà visé par l’artiste. Reste qu’il ne s’agit pas simplement de dépasser « la respiration » pour remonter vers un souffle mystérieux. Et de fait, Bazaine pose les deux ensembles : « Le rythme, dans une toile, c’est l’accord de ces deux souffles. »

Toute la difficulté est de penser cette conjonction, de saisir le point de croisement entre le « battement de cœur » et la « pulsation », la « respiration » et le « souffle ». Pour comprendre une articulation il faut avant tout distinguer ce qui s’articule. Ici il s’agit de deux niveaux organiques : celui de la « respiration » et des « battements de cœur » et celui du « souffle » et de la « pulsation » « qui viennent d’ailleurs. »

Toute la difficulté est de penser cette conjonction, de saisir le point de croisement entre le « battement de cœur » et la « pulsation », la « respiration » et le « souffle ». Pour comprendre une articulation il faut avant tout distinguer ce qui s’articule. Ici il s’agit de deux niveaux organiques : celui de la « respiration » et des « battements de cœur » et celui du « souffle » et de la « pulsation » « qui viennent d’ailleurs. »

Ce redoublement de la respiration en souffle et du battement de cœur en pulsation permet de distinguer entre une manifestation perceptible de notre dimension organique et un niveau supérieur dans l’immanence : celui de la proximité ultime à soi-même.

Si, comme nous l’avons dit plus haut, la première couche se donne à la conscience, celle de l’immanence pure en revanche renvoie à l’originalité de toute conscience. On le comprendra peut-être mieux en reprenant le vocabulaire de Merleau-Ponty. La remontée jusqu’au « souffle » et à la « pulsation » qui « viennent d’ailleurs » sera comprise alors comme la recherche d’une « préhistoire » en-deçà de l’histoire de la conscience. Pour parler à la première personne : il s’agit de remonter à un quelque chose qui existerait sous moi avant que je sois là à proprement parler. Or, quelle est la seule chose qui soit présente sous ma propre conscience, avant que cette dernière ne m’apparaisse dans toute se clarté ? Quelle est la seule chose qui constitue le plus haut degré de proximité à moi-même ? Mon étoffe purement organique : mon corps.

Mais il ne faut pas entendre ici n’importe quel corps. Tour corps considéré dans la visée intentionnelle de ma conscience n’est donné qu’au niveau de la première couche, celle de la respiration et des battements perceptibles. C’est pourquoi celui auquel il s’agit ici de remonter est enveloppé d’un certain anonymat. Plus exactement, il est pris au sens d’une potentialité reculée dans des ténèbres qui demandent encore à être éclairées. La phénoménologie dégage par là au cœur de la subjectivité une vie souterraine et obscure, échappant totalement à la conscience mais en constituant la source secrète. C’est à elle que Bazaine relie essentiellement l’œuvre d’art lorsqu’il explique que « comme le chant, elle est liée à notre plus mystérieuse nuit organique. » La première couche qui voit la respiration et les battements de cœur perçus dans un devant-moi est toute entière portée par la deuxième, celle qui précède l’être-au-dehors et que Michel Henry définit comme « l’immédiation pathétique en laquelle la vie fait l’épreuve de soi. » (M. Henry, La phénoménologie matérielle, PUF, collection Epiméthée, p. 7)

Si les deux couches sont maintenant distinguées il reste encore à expliquer comment l’œuvre d’art peut s’appuyer sur un « accord de ces deux souffles. » Le texte de Bazaine donne la réponse à sa façon : l’œuvre « chante », et c’est ce « chant » qui est accord. Il l’est, d’une part, parce que le tableau « s’accorde » aux battements de cœur et à la respiration et, d’autre part, parce que le « rythme » d’une toile est « l’accord » des deux souffles. Si l’on s’en tient à nos distinctions, l’accord du tableau à la première couche est une participation à la manifestation perceptible de notre dimension organique. En ce sens la toile vit d’une vie qui révèle la première couche. Mais on a vu que cette dernière n’existe que portée par la seconde, seule vie véritable par sa pure immanence. La vie de la toile ne saurait donc être autre chose que cette seconde couche portant la première. Elle est ce « rythme » qui lie l’organique perçu à l’organique obscur, ce que Bazaine appelle « les deux souffles ».

Reste néanmoins un problème : la toile révèle tout ce qu’elle est puisqu’elle n’est rien de plus que ce qu’elle apparaît. Du coup la dimension obscure de la deuxième couche se double d’une obscurité problématique. Plus exactement : comment la toile peut-elle vivre (ce qui suppose une pure immanence) si elle n’a aucune intériorité et se trouve de part en part tournée vers l’extérieur ?

Si les deux niveaux organiques sont exigés par la vie alors l’intériorité de l’œuvre ne peut exister que sur un mode propre et paradoxal. Si la toile est toute d’extériorité alors son immanence organique ne peut venir elle-même que d’un ailleurs. Ainsi, si l’artiste porte son regard vers un point d’autant plus transcendant qu’il est pure immanence, l’œuvre vit cette pure immanence sur un mode transcendant. Elle va chercher sa vie dans un ailleurs, elle l’emprunte à son contemplateur. (C’est ce dont on trouve déjà l’indice dans le fait que l’artiste ne puisse donner la vie qu’au prix d’une conversion ultime du créateur en contemplateur. Cf. infra)

Mais le lien de l’œuvre « à notre plus mystérieuse nuit organique » est loin d’être simple. Comment comprendre en effet que la toile puisse « emprunter » la vie ? Comment le rapport s’établit entre l’œuvre et le contemplateur ? Pour le comprendre il faut admettre avec Bazaine que l’œuvre « chante ». Autrement dit qu’elle emprunte en donnant, qu’elle n’est pas pure passivité. Elle ne peut vivre de la vie d’autrui qu’en déterminant activement cette dernière comme sienne. C’est précisément ce que permet le regard de l’autre. La contemplation est réception de l’infinie « suggestivité » de l’œuvre. Partant, elle est accueil d’une force de modification de la disposition affective du contemplateur. L’œuvre que je contemple me révèle donc mon enracinement organique comme condition de la conscience et m’enrichit par là-même d’un ton de l’existence, d’une saveur de l’être. En chantant l’œuvre me donne le ton, son ton, celui qui fait de l’épaisseur de ma vie affective celle d’une œuvre d’art particulière. Le chant de l’œuvre détermine par conséquent la saveur de ma vie. Elle apparaît à mes yeux comme source d’une tonalité fondamentale et obscure qui lui est mystérieusement immanente, bref, comme vie. L’accord des deux souffles se forge ainsi dans le contemplateur. Il y est fondement par l’immanence radicale de toute perception organique. Cette vie qui permet la perception de la vie est ce que je suis amené à voir dans l’œuvre par l’effet qu’elle produit en moi. C’est ce qui supporte son existence artificielle, le rythme qu’elle emprunte, l’accord conclu en l’autre qu’elle absorbe pour exister.